| 所 属 | 施設デザイン系 |

| 研究室名 | コンクリート材料研究室 |

| 専門分野 | コンクリート材料学、構造物診断技術 |

| 担当講義 | 建設材料学基礎、コンクリート工学、コンクリート技術、工学実験1、RC構造デザイン実習、検査技術、メンテナンス工学、総合演習、耐久性力学(大学院)、材料科学概論(大学院)、都市環境デザイン工学基礎1(大学院) |

| 主な研究テーマ |

(1)コンクリート硬化時の体積変化に伴うひび割れ発生のメカニズム (2)若材齢時のコンクリートの引張挙動に関する研究 (3)電磁波を用いた鉄筋コンクリート中の塩分量推定技術に関する研究 |

| Eメール | mizobuch(at)hosei.ac.jp |

コンクリートの一生を考える

コンクリート構造物は、これまでメンテナンスフリーと思われてきました。しかしながら、コンクリートは常に人の手を掛けていないと弱く脆いことが明らかとなってきています。硬化時の水和発熱によるひび割れや乾燥収縮ひび割れ、塩化物の浸透による鉄筋の腐食、火災によるコンクリートの崩壊等コンクリート構造物の寿命を縮める要因は多種多様であり、これらの原因を明らかにし、いかになくすかがコンクリートを長持ちさせる秘訣といえます。また、資源の有効利用や環境保全を前提とした材料開発も重要な課題といえます。

当研究室では、コンクリートの収縮によるひび割れのメカニズムの解明やコンクリートの経年劣化の予測技術、非破壊によるコンクリート内部の診断技術、縮尺鉄筋による立体視等に関する研究を行っています。コンクリートに木の持つしなやかさ、通気性、組織の緻密さ、温かさを取り込み、日本の風土に合ったコンクリートを造っていくのが当研究室の目標です。

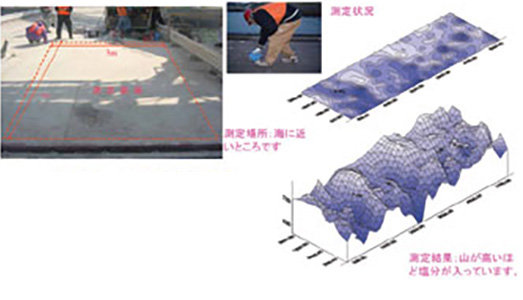

コンクリートの内部を探る

コンクリートの内部を探る

コンクリートも塩分控えめでないと体調が悪くなります(塩害といいます)。レーダを使ってコンクリートの中の塩分量を調べる研究をしています。コンクリートドクターといったところです。

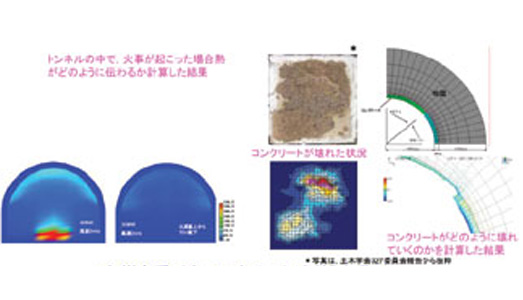

火災を受けたコンクリートはどうなる?

火災を受けたコンクリートはどうなる?

コンクリートは火に強いですが、万能ではありません。火の強さによってはコンクリートがボロボロになってしまう場合があります(上の写真)。火災によってコンクリートがどれくらい熱せられたら壊れるのかを研究しています。

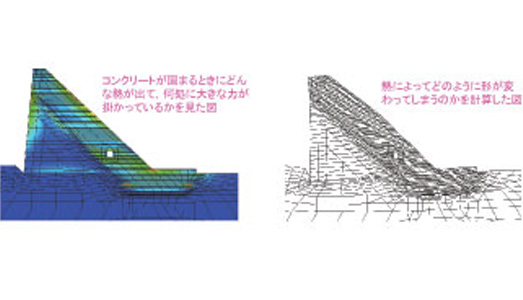

生きているコンクリート

生きているコンクリート

コンクリートは固まるとき熱を出します。固まった後も寒ければ縮みますし、暑ければ延びます。そう、コンクリートは生きているのです。その動きを追うための実験や計算を行っています。